Galileo Chini pittore europeo

di Fabio Benzi

Introduzione

Un anno

dopo la grande retrospettiva alla Galleria Nazionale d’Arte

Moderna, che ha definitivamente messo a punto una rinnovata

quanto corretta lettura dell’opera dell’artista,

collocandola definitivamente in un contesto europeo di largo

respiro che gli compete strettamente, presentiamo questa più

piccola esposizione privata, composta di una ristretta ma

significativa selezione di opere, centrate (anche se non esclusivamente)

sulla significativa esperienza siamese (1911-13).

|

| Galileo Chini in una foto di Numes

Vais, 1904 c.a. |

Da diversi anni, studiando

sempre più a fondo la figura di questo grande artista,

ci si è resi conto di quanto la sua dimensione espressiva

fosse decisamente singolare rispetto a molti dei suoi colleghi

italiani contemporanei, nutrita di un cosmopolitismo robusto,

non superficiale; e parimenti dotato di una foga creativa

che ne fa una delle incarnazioni europee più complete

dell’artista universale individuato dall’ideologia

modernista dell’Art Nouveau (che è poi alla base

delle teorizzazioni delle Avanguardie storiche) e al tempo

stesso un pittore intimamente quanto autonomamente legato,

fin dal secondo decennio del secolo, a una tendenza post-impressionista

incarnata, nel Novecento, da artisti come Bonnard e Vuillard.

La sua posizione culturale,

naturalmente internazionale nella sostanza e nella vocazione,

era stata temporaneamente messa in ombra, nella seconda parte

della vita, da un’aristocratica solitudine, da un’appartata

distillazione delle sue energie pittoriche, che ne ha fatto

in un passato ancora prossimo fraintendere o dimenticare la

profonda consonanza con esperienze europee di enorme spicco,

ma che in Italia, per ragioni che non staremo qui ad indagare

(certo soprattutto per un gusto classicheggiante dominante

nel periodo tra le due guerre, cui Chini era nettamente estraneo),

non hanno avuto particolare diffusione e dunque riscontro.

Se in un passato ancora piuttosto

recente – fino agli anni Settanta del Novecento –

le etichette di pittore liberty o ancora più genericamente

post-macchiaiolo sembravano sufficienti a definire l’opera

di Chini (per quanto fossero profondamente scorrette e fuorvianti),

ciò avveniva poiché erano forse le uniche griglie

di analisi critica che in Italia potevano allora essere comprese;

oggi invece la sua figura si può più ampiamente

valutare se inserita nel contesto tipicamente novecentesco

di un’ “impressionismo psicologico” che

in Europa e in America fece proseliti tra artisti grandissimi,

come Bonnard, Vuillard, lo stesso Matisse, Corinth, Prendergast,

Grant, Moll, ecc., mentre in Italia fu appannaggio di personalità

originali ed eccentriche, disparate e spesso, come fu per

Chini, fraintese o sottovalutate: come De Pisis, Semeghini,

Tosi, Cavaglieri, ecc.

La storia

artistica di Chini inizia nell’ultimo decennio del XIX

secolo: nasce, ancora giovanissimo, come decoratore nella

Firenze eclettica di fine secolo, allievo di Augusto Burchi,

ma già nel 1896 si emancipa da quel gusto tradizionale

per proiettarsi vivacemente nel dibattito modernista europeo,

divenendo con la sua poliedrica e simultanea attività

di pittore, affreschista, grafico, scenografo, ceramista,

il personaggio leader del nuovo gusto in Italia, quello, come

s’è detto, che interpreta più compiutamente

le istanze universaliste, l’abbattimento delle barriere

tra arti maggiori e minori tipiche dell’Art Nouveau

e poi delle avanguardie. In particolare, le sue creazioni

ceramiche sono certamente uno dei massimi apici di quel gusto

in Europa. I suoi ripetuti successi alle Biennali di Venezia,

le sue partecipazioni e i premi ottenuti ad innumerevoli esposizioni

internazionali a partire dal 1898, lo consacrano come uno

dei più versatili artisti italiani di quell’epoca.

Personaggio piuttosto atipico, come già s’è

detto, rispetto all’ambiente artistico italiano, egli

aveva trasgredito le imperanti regole accademiche dedicandosi

ad espressioni fino a quel momento considerate “minori”

seguendo una spinta istintiva verso principi di rinnovamento

e di modernità espressiva, nutrito dalle idee moderniste

europee (in particolar modo attento alle teorie inglesi degli

“arts and crafts” e alle innovazioni linguistiche

delle secessioni mitteleuropee).

|

| Galileo Chini davanti al quadro La

sfinge, 1903 |

Il concetto

che non esistessero distinzioni espressive nelle varie pratiche

artistiche, aveva avuto nell’ambiente tradizionalista

italiano pochi precedenti, tutti inseriti nella preziosa nicchia

di una Roma Bizantina e legata a Gabriele d’Annunzio

(Cellini, Ximenes, De Carolis), e sottoposti a un concetto

élitario della realizzazione che li rendeva raffinati

contorni di un ristretto circolo decadente. Chini promuove

invece un concetto dell’opera d’arte di produzione

industriale, di ampia diffusione, con una fortissima incidenza

nei costumi e nel gusto quotidiano: le sue ceramiche sono

prodotte in grande quantità e introducono nelle case

borghesi un gusto art nouveau inedito per l’Italia fino

a quel momento, così come le sue decorazioni parietali

escono dalle chiuse ambientazioni di case di intellettuali

adepti di un gusto modernizzante, per diffondersi in ambienti

pubblici (sedi di banche, alberghi, teatri, esposizioni temporanee),

caratterizzando le sedi di incontri sociali e quotidiani,

invadendo i luoghi della vita e determinandone il gusto con

una decisione fino ad allora sconosciuta. Queste teorie verranno

esposte in un Manifesto che Chini scrisse nel 1917 (Rinnovando

rinnoviamoci), nel quale si proponeva l’abolizione delle

Accademie di Belle Arti che con la loro struttura sancivano

la distinzioni tra arti maggiori (pittura, scultura e architettura)

e minori, e l’istituzione di “Scuole artistiche

industriali atte a rinnovare tutte le forme delle arti applicate”.

In pittura egli aderisce

fin dagli esordi al divisionismo, coniugandolo con uno spirito

nettamente simbolista, in una direzione espressiva e stilistica

tipicamente italiana, impostata dai più anziani Segantini,

Pellizza da Volpedo, Previati e Nomellini, gli artisti allora

più ricercatamente moderni; Chini dipinge scene con

soggetti simbolici e allusivi (Le Frodi, Icaro, Medusa, La

Sfinge, Il Trionfo), paesaggi di inquietante emotività

interiore, ritratti in cui la ricerca psicologica viene accentuata

da ambientazioni notturne e corrusche. Pur inserendosi nel

clima ancora fervido del decadentismo internazionale (imperniato

sulle figure di Rodin, Besnard, Klimt, Von Stuck, Toorop,

Hodler, ecc.), Chini propone una versione originale di quel

linguaggio filtrandolo attraverso un divisionismo libero e

filamentoso, che rappresenta a quell’epoca il mezzo

espressivo “moderno” per eccellenza: antinaturalistico

e riflessivo, è un filtro che impedisce naturalmente

qualsiasi accento veristico o accademico, asserendo il valore

concettuale e non puramente rappresentativo dell’opera

d’arte. Una vocazione alla modernità, la sua,

così estroversa da trovare una sponda persino nel giovane

Boccioni – anch’egli divisionista, che nella formazione

del suo futurismo troverà modo di meditare, oltre che

su Previati, anche su alcuni brani della cupola dipinta da

Chini alla Biennale di Venezia nel 1909.

Quando Galileo

Chini, nel giugno del 1911, si imbarcò a Genova sul

piroscafo diretto a Bangkok, era già un pittore di

enorme successo, noto internazionalmente e appena trentasettenne.

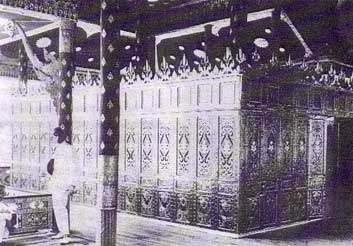

|

Galileo Chini al suo arrivo a Bangkok

in una sala del palazzo reale, 1911 |

Il soggiorno

siamese si colloca dunque al culmine del successo dell’attività

chiniana, in un momento di grande produzione soprattutto di

decorazioni parietali: del 1909 è la decorazione della

cupola della Biennale di Venezia, del 1910 quella del padiglione

italiano all’Esposizione Internazionale di Bruxelles,

del 1911 il grande fregio per l’Esposizione Internazionale

di Roma (circa 3 metri d’altezza e 80 di lunghezza).

Benché Chini ricordi nelle sue memorie che il re Rama

V, vedendo gli affreschi della cupola alla Biennale di Venezia

del 1909, decise con un piglio da sovrano assoluto di affidare

al pittore gli affreschi dell’Ananta Samakhom Throne

Hall (“Ho trovato e voglio questo pittore Italiano per

decorare il Phra-Ti-Nam”), in effetti l’episodio

va riferito alla Biennale del 1907, dove Chini allestì

e decorò la “Sala del Sogno”, e dove il

sovrano effettivamente si recò durante il suo secondo

e ultimo viaggio in Europa, accompagnato da dignitari di corte

e dall’ingegner Carlo Allegri (Direttore Generale del

Dipartimento dei Lavori Pubblici del Siam) e dall’architetto

Annibale Rigotti, autore del progetto della Sala del Trono.

I lavori del Palazzo del Trono non erano dunque ancora iniziati

(il palazzo fu costruito tra il 1909 e il 1911), ma solo pianificati,

quando Chini venne contattato e successivamente definitivamente

ingaggiato, nel 1910, per questo monumentale lavoro per il

quale gli venne corrisposta l’ingente somma di 100.000

lire. La suggestione orientale ebbe dunque tempo di formarsi

e sedimentare nell’animo di Galileo Chini, che già

dall’inizio del secolo era attratto dagli elementi decorativi

orientali che riproponeva e reinterpretava nelle ceramiche:

queste suggestioni si amplificano soprattutto nella produzione

ceramica dopo il 1907, e un più forte e marcato linearismo,

che racchiude i contorni delle figure prima piuttosto sfumati,

emerge anche nelle decorazioni parietali pur senza citazioni

dirette di motivi orientali.

La lunga incubazione di un

viaggio in terre lontane e favolose dispose con evidenza Chini

a un’evoluzione del suo linguaggio pittorico. Il fascino

dell’esotismo, che da un secolo continuava a far sognare

gli artisti europei e che per molti rimaneva un sogno irrealizzato,

aveva avuto alla fine del XIX secolo e all’inizio del

XX un ultimo momento di enorme attrazione: da Gauguin ai pittori

di Pont-Aven, da Debussy a Puccini, da Klimt a Nolde, le suggestioni

e, più raramente, i soggiorni nei paesi esotici avevano

creato nostalgiche e appassionate adesioni artistiche, avevano

suggestionato e innovato il linguaggio occidentale dell’arte,

aprendolo a lussureggianti aneliti cromatici, a forme di linearismo

inedito, ad atmosfere di rarefatta interiorità.

Nei ricordi di Chini del

viaggio e del soggiorno in Siam traspare questo senso di meraviglia,

che in lui si accorda a uno spiritualismo di matrice teosofica

che nell’osservazione del buddismo trova nutrimento

e suggestione. Il viaggio in nave procede da Genova facendo

tappa a Porto Said, Suez, Aden, Colombo, Penang e infine Singapore,

dove cambia battello per arrivare a Bangkok. La meraviglia

dell’oriente comincia a manifestarsi nella tappa di

Colombo, che visita insieme alla nipote del pittore preraffaellita

Watts: “Colombo, città veramente da ‘Mille

e una notte’. Quando scendemmo a terra era già

buio: il plenilunio era abbagliante, i muri bianchi delle

abitazioni, caratteristici per la loro struttura, diventando

d’argento, la vegetazione superba rifletteva una luce

di smeraldo, l’aspetto e il portamento delle persone

erano per noi fonte di strana e misteriosa meraviglia. Il

mercato, con frutta e cose fino allora a me sconosciute, mi

fece una strana impressione. Mi si riaffacciarono alla mente

alcune cose che avevo letto su Budda ... ed allora alcuni

aspetti non mi parvero più nuovi”. Del Tempio

Celeste di Colombo esiste un piccolo dipinto realizzato sul

posto da Chini, che per la poetica scioltezza introduce già

a un nuovo e originale modo di percepire e rappresentare la

realtà.

|

Galileo Chini a Bangkok,

in costume siamese, 1912 |

All’arrivo

a Bangkok lo aspettano emozioni e sorprese ancora più

grandi, come l’incoronazione di re Rama VI, i cui festeggiamenti

fastosi furono la base per gli affreschi della Sala del Trono:

“A chi vi giunge per la prima volta, il Siam suscita

una impressione strana [...] Certo è che in quei giorni

(durante le feste) si offrirono ai nostri occhi spettacoli

veramente allucinanti [...] Quei templi dalle mura bianche,

dalle porte in oro, dalle finestre in mosaico vetrario e di

madreperla, dai tetti in ceramica policroma e dorata, sostenuti

mediante ossatura di legni preziosi o laccati, con Budda e

con Santi di bronzo dai colori di patina fosforescente, con

statue di stranissimi simboli, per noi incomprensibili, sono

cose che oltrepassano ogni descrizione. Gli elefanti sacri

coi loro mascheramenti religiosi, i loro palanchini, le loro

torrette, gli uomini che nei costumi sfarzosi li guidano o

sopra di essi rappresentano figure leggendarie o religiose

o militari o civili, non sono affatto cancellati dal mio ricordo

[...] Le feste proseguirono per parecchi giorni, e così

anche noi europei avemmo modo di addentrarci un po’

in quello che è il vero spirito dell’Oriente.

Per me fu cosa utilissima, che dette modo al mio spirito di

mettermi nella condizione più opportuna per eseguire

il mio lavoro, e le rappresentazioni che dovevo illustrare

furono da me eseguite in modo tale da destare l’approvazione

e l’ammirazione del Re e degli esperti di Corte”.

Nei primi

bozzetti e dipinti eseguiti in Siam emerge una grande libertà

formale, un’uscita dal clima e dai soggetti simbolisti

tipici del primo decennio del secolo, e una naturale propensione

a cogliere gli aspetti lirici, intensamente emotivi della

realtà. Il divisionismo, già piuttosto liberamente

interpretato nel decennio precedente, si scioglie in una pennellata

autonoma, in colori “di patina fosforescente”

accostati con una libertà compositiva che fa echeggiare

risonanze interiori, effetti di memorie evocate e risvegliate.

Inizia per Chini un nuovo periodo, post-simbolista, che mostra

(come già si è detto) una singolare analogia

con quello di Bonnard, Vuillard e gli altri pittori già

del gruppo dei “Nabis”, che nel nuovo secolo abbandonano

anch’essi le matrici simboliste per entrare in uno scavo

della realtà scoperta nelle sue risonanze “interiori”.

I quadri eseguiti nel 1911 e all’inizio del 1912 sono

paesaggi intimi e luminosi, animati da accensioni e bagliori

misteriosi (Il mio cortile a Bangkok). Il Tifone, osservato

durante il viaggio in nave, è un dipinto che ancora,

nell’incombente massa delle nuvole squarciata dal sole,

mostra un deposito simbolico del passato, ma ormai l’emozione

derivante dal fenomeno naturale ha preso il sopravvento sul

simbolismo esplicito dei dipinti precedenti. Gli interni dei

templi in penombra, animati di fiammelle fatue, in cui la

meditazione dei fedeli è come un’esalazione spirituale

dominata da Budda immensi dai bagliori d’oro, le vedute

di canali al tramonto, di notturni stellati, di templi immersi

nella foresta tropicale, sono dipinti tra i più lirici

e poetici della pittura internazionale di quegli anni. Le

figure orientali ed enigmatiche di danzatrici, di malinconici

mandarini cinesi raffigurati tra i vapori degli incensi, con

un tessuto pittorico sfibrato dall’emozione e dalla

nostalgia, sono immagini di un mondo lontano eppure fisicamente

presente, da cui emerge un pathos contenutissimo eppure lancinante.

Appena arrivato

a Bangkok l’artista inizia a studiare le rappresentazioni

della Sala del Trono: naturalmente le cerimonie per l’incoronazione

del nuovo re Rama VI gli sono di enorme suggestione per la

definizione degli apparati iconografici, delle situazioni,

per lo studio dei costumi di gala. Risalgono infatti a questo

periodo iniziale una serie di studi a grandezza naturale,

a tempera su tela o su cartone (più raramente a olio),

di personaggi di corte nei loro sfarzosi costumi: studi nei

quali traspare la luminosità di un colore inedito finora,

dalle opalescenze nate dalla luce e dalla vivezza delle tinte

tropicali.

Chini mette immediatamente

“mano alla decorazione della cupola e del suo piedritto

e così giunsi a prepararmi a quanto m’occorreva

per il rimanente dell’opera mia, specie per la rappresentazione

dell’Incoronazione del nuovo Re a cui io potei assistere,

che mi fu una facilitazione utilissima dato anche certe difficoltà

che il rito esigeva e oltre a questo ebbi grande fortuna di

poter comprendere, nei fastosi e nei sontuosi orientalismi,

favolosi per noi Europei, a cui non poteva arrivare il mio

discernimento a noi tanto lontano”.

Spesso trascurato dalla critica,

si colloca a questo punto un significativo viaggio che Chini

compie nel 1912, tornando per qualche tempo in Italia a causa

di una malattia che aveva colpito sia la moglie che il cugino

Chino, responsabile durante l’assenza di Galileo della

conduzione della Manifattura ceramica. Non sappiamo quanto

durò questo soggiorno, ma nel tempo che Chini trascorse

in Europa, egli mise a punto un’ulteriore maturazione

artistica: certamente si aggiornò sulle novità

europee realizzatesi durante la sua assenza, certamente imbastì

in quell’occasione la sua partecipazione alla Biennale

del 1914 con una sala di opere siamesi, e probabilmente, come

gli era consueto, si recò anche all’estero: si

spiegherebbe così una singolare vicinanza strutturale

tra un’opera di Klimt presentata all’Esposizione

d’Arte di Dresda nel 1912, il Viale nello Schloss Kammer

Park, del 1911-12, e un dipinto eseguito probabilmente subito

dopo il ritorno in Siam, Canale a Bangkok, anch’esso

del 1912, anche se egli aveva già impostato il tema

in una scenografia per Sem Benelli del 1910.

|

| Sala Mestrovic, Biennale di Venezia

del 1914 |

Al ritorno

in Siam emergono infatti nella pittura di Chini distinti accenti

secessionisti, seppure integrati in una visione magica, lussureggiante

dell’oriente: il carattere di questi dipinti è

nostalgico, liricamente - quasi puccinianamente - declamato,

liberissimo di esecuzione. Il quadro cardine di questo secondo

periodo siamese è La festa dell’ultimo giorno

dell’anno cinese a Bangkok (1912): dipinto enorme, è

un rutilante sogno orientale, in cui la moltiplicazione dei

punti luce, la compenetrazione dei riflessi cromatici, possono

ricordare analoghe soluzioni boccioniane, dalla Rissa in Galleria

a La città sale, a Idolo Moderno (alcuni di questi

e altri quadri furono forse visti da Chini a Milano nel 1910,

o conosciuti attraverso riproduzioni durante il soggiorno

a Firenze del 1912). Certo, i profili semplificati e corrosi

dalle luci colorate dei personaggi, la presenza inquietante

e pirotecnica del drago cinese, realizzati con paste di colori

contrastanti, sono di una resa espressiva originale e inconsueta,

quasi una visione filtrata da un’esperienza oppiacea,

e costituiscono uno degli episodi più alti e singolari

della pittura italiana di quegli anni.

In campo

pittorico Chini realizza dunque in oriente una visione ormai

personale e matura di un post-impressionismo libero e psicologicamente

caricato, che abbandona definitivamente le residue cadenze

simboliste per proiettare invece l’interesse sul contenuto

psicologico dell’immagine, sulla permanenza dell’emozione

nella vibrazione del colore e nella scelta del soggetto, in

cui, modernamente (e potremmo dire proustianamente) si sostituisce

alla percezione fisica dell’occhio quella soggettiva

ed emozionale della memoria e dello “stream of consciousness”,

della percezione prolungata nella coscienza che viene teorizzata

in filosofia, negli stessi anni, da Bergson.

Se questa nuova ed originale

visione artistica ed estetica di Chini risulta tra 1912 e

1913 originalmente intersecata da suggestioni secessioniste

viennesi, nei lavori ad affresco mantiene invece un tono “ufficiale”

alto, più evidentemente legato alle precedenti esperienze

dell’artista in campo murale, seppur fantasiosamente

intersecato da lussureggianti cromatismi e da orientalismi

evidenti. Tuttavia, nell’esecuzione degli affreschi,

il suo orientalismo non deriva solamente (come nei dipinti)

da una suggestione psicologica profonda, ma soprattutto da

una posizione estetica precisa, citata nelle Memorie e nello

stesso manifesto “Rinnovandoci Rinnoviamo”: la

volontà di riportare i “caratteri etnografici”

tipici del luogo in cui si lavora (“Per questo dovei

visitare monumenti di varia indole e procurarmi da questi

e da altre cose, conoscenza di quei materiali necessari a

farmi una discreta conoscenza Etnografica necessaria, oltre

che la parte storica dei soggetti che dovevo svolgere”

. Tra i principi sostenuti dal manifesto “Rinnovandoci

Rinnoviamo” (1917) vi era lo “Sviluppo di tutte

le applicazioni artistiche derivanti da caratteri etnografici”),

simbolo di una dignità “colta” dell’opera

d’arte, di una qualità di pensiero e di “verità”

che egli attribuisce alla rappresentazione artistica, scevra

ormai dei cascami estetizzanti del simbolismo fin de siècle.

|

La sala della XXV Biennale di Venezia

del 1914

con la personale di Galileo Chini |

Di fatto

gli aspetti maggiormente “orientalisti” degli

affreschi si colgono nelle zone non figurate, decorate con

elementi siamesi, e nelle descrizioni degli abiti e delle

cerimonie, fedelmente riprodotti attraverso uno studio approfondito.

Il tono generale delle composizioni, che si lega peraltro

allo stile generale del Palazzo del Trono, di un eclettismo

internazionale e ben poco orientaleggiante (la scelta del

re era infatti di avere dei manufatti decisamente in stile

“europeo”), rimane invece, come si accennava,

quello tipico di Chini, e di un genere di rappresentazione

storica e “popolare” (nel senso di penetrazione

dell’epos di un popolo) che trova ad esempio nello svizzero

Hodler (come ebbe a notare Anna Imponente) analoghi caratteri

di fedeltà storica misti a una visione stilisticamente

antinaturalistica, rutilante, segnata linearmente e cromaticamente

secondo i moderni stilemi dell’art nouveau.

Il ritorno

di Chini in Italia avviene nell’estate del 1913. Il

frutto di questa impareggiabile esperienza confluirà

nella sala di dipinti siamesi che l’artista presenterà

alla Biennale di Venezia del 1914, e parimenti nella celebre

serie di pannelli concepita per la sala Mestrovic alla stessa

Biennale, in cui le astrazioni formali orientaleggianti incrociate

ai secessionismi viennesi gli permettono di esprimere il flusso

rigoglioso e naturale dell’esistenza: in cui anche il

soggetto, La Primavera che perennemente si rinnova, riassume

il senso di misticismo panico che l’oriente gli aveva

donato, attraverso l’inedita sensibilità spirituale

del buddismo.

| Chini

tra le due guerre. La solitudine come appartata distillazione

di temi |

|

In Italia,

parallelamente a quanto avveniva in Europa sebbene in misura

più ristretta, va delineandosi fin dal principio del

secolo una tendenza pittorica originale, che può definirsi

“impressionismo psicologico”, che intendeva sostituire

alla realtà e all’impressione ottica ed empirica

ottocentesca un diverso modo di rispecchiare il mondo, ribaltando

sull'impressione soggettiva e psicologica il contenuto dell'immagine

pittorica. Tale esigenza, nutrita di un sentimento “bergsoniano”

del tempo e della psicologia, traccia un'ipotesi di espressione

"moderna" alternativa alle avanguardie, in continuità

ed evoluzione rispetto alle esperienze impressioniste e simboliste.

|

Galileo Chini davanti alla Manifattura

a

Borgo San Lorenzo, 1920 |

Galileo

Chini è certamente il pittore più significativo

ed emblematico in Italia di questa tendenza che ribalta l'impressione

ottica sulla coscienza interiore, una sorta di parallelo italiano

a Bonnard. Il triennale soggiorno in oriente sviluppa in Chini

la vena meditativa e di trasfigurazione della realtà

in ritmi cromatici sottilmente virati, in immagini permeate

da un trasporto interiore non frenato, che libera le paste

pittoriche alleggerendole in tocchi divisionisti che registrano

non la divisione del colore ma la permanenza nella coscienza

di un bagliore, di una sensazione.

Il monologo interiore, lo

spirito sensibile aperto ad ogni circuitazione dell'intelletto

e della sensibilità, sono le costanti dei quadri di

Chini, come di quelli dei suoi corrispettivi europei: Bonnard

e Vuillard in Francia, Grant in Inghilterra, Corinth in Germania.

La loro libertà formale, che non vuole costringersi

in forme o concetti progettati e organizzati, precostituiti,

deriva da una profonda libertà intellettuale, da una

capacità di abbandonarsi alle onde della coscienza

interiore.

Galileo Chini, dopo i grandi

successi internazionali del primo decennio del secolo, sviluppa

sempre più un carattere che lo conduce alla scelta

solitaria della pittura, abbandonando quasi definitivamente

le grandi imprese decorative ad affresco che tuttavia conduce

ancora negli anni Venti, in cicli che lo confermano uno dei

migliori interpreti del Déco italiano. Nel 1930 tiene

una grande personale alla galleria Bernheim-Jeune di Parigi,

la maggiore galleria europea che presentava questa tendenza,

e prosegue l'attività pittorica dipingendo in appartata

solitudine una serie di paesaggi della Versilia, di nature

morte, di nudi di straordinaria felicità pittorica,

di un intimismo lirico altissimo e sensualmente melanconico.

Si apre una stagione, che ha il suo epicentro negli anni Trenta,

di larga e continua produzione, che dura fino alla Seconda

guerra mondiale, epoca in cui il mondo sembra incrinarsi per

l’ormai anziano pittore, che non riconosce ormai più

la possibilità felice di un isolamento psicologico,

sconfessato dalla cruda realtà della guerra.

Nel secondo dopoguerra la

sua pittura infatti si scurisce, arrivando a esiti espressionisti,

per terminare la sua carriera pittorica in un cupo simbolismo

che recupera temi della sua gioventù, resi drammatici

dalla progressiva perdita della vista e dalla prossimità

percepita della morte.

|